【実施期間】:2023年2月14日~3月10日

【実施方法】:WEBアンケート 【回答人数】:1502人

【実施期間】:2023年2月14日~3月10日

【実施方法】:WEBアンケート

【回答人数】:1502人

キャリアグループ総合研究所では、当社登録スタッフおよび一般の方(無作為)を対象に、情報取得についてのアンケートを2023年2~3月にWEB形式で実施、1502名(男性13%、女性87%)から回答を得ました。情報の入手先や、信頼度、使い方などについての状況をまとめています。

概況

- ■情報源としては、ネットニュースが最多、1日2回以上の情報アクセスが84.4%。

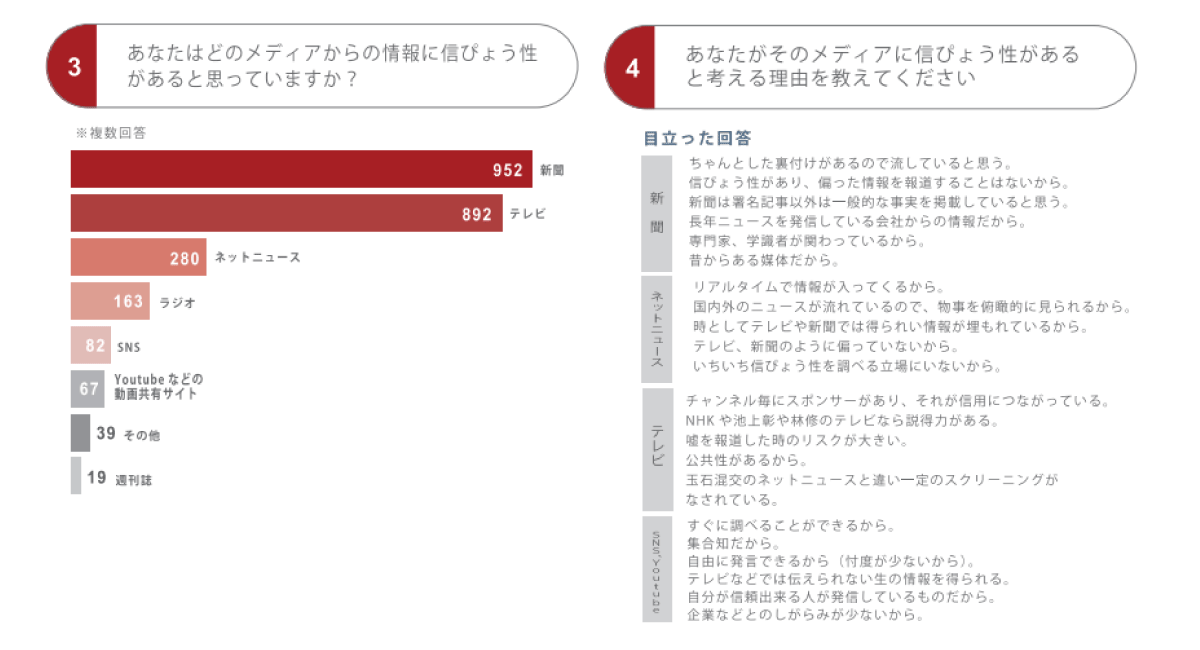

- ■ニュースソースの信頼度は新聞とテレビが他を圧倒している。

- ■全体の70%が、気になるニュースを複数のメディアで確認している。

- ■自身に直接関わってくる災害情報なども複数のメディア情報を組み合わせ判断

- ■新聞購読数は53%。日本新聞協会の調査数と同数。

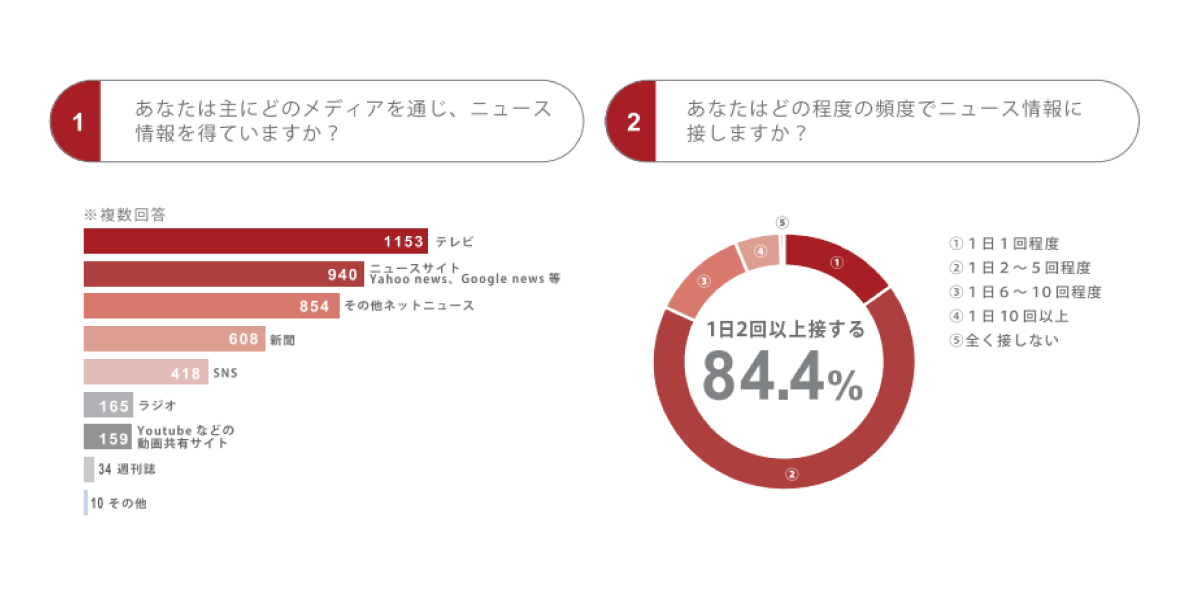

ニュース情報源は単独ではテレビが首位。ただ、ネットニュースを合計すると、ネットがテレビを64%上回る。

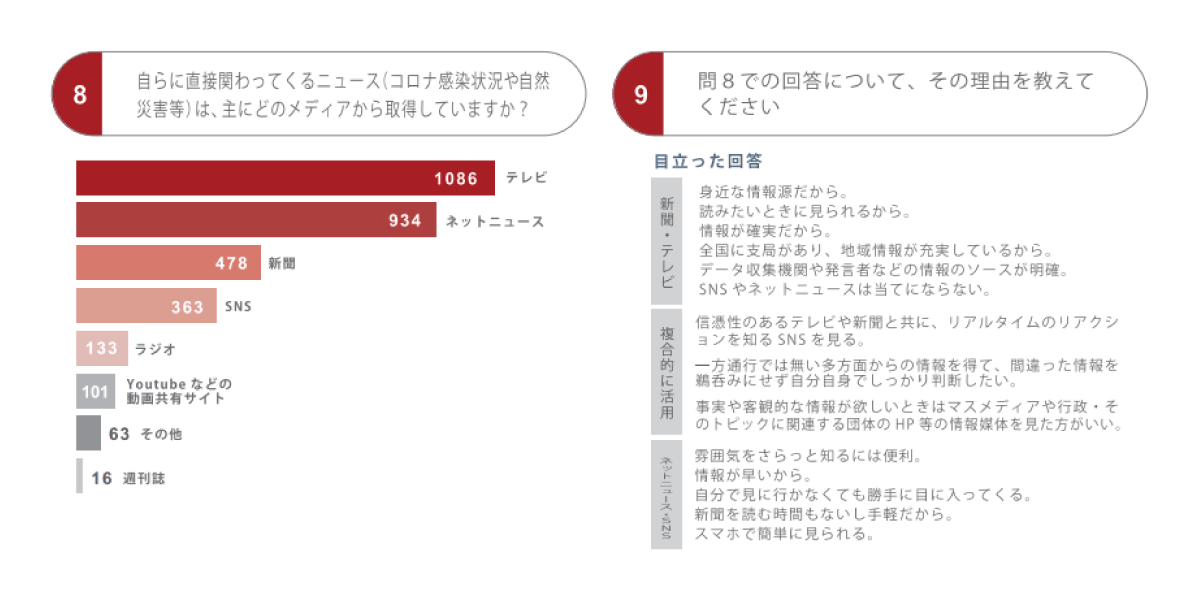

ニュース情報源をどの媒体に求めているかについて質問を行いました。単独ではテレビが最も多いという結果となりましたが、ネットニュースを合計すると、1794名と、テレビを64%上回りました。ニュース情報に接する頻度は、1日に2~5回が最も多く67.1%。複数回アクセスする人は全体の84.4%に達しています。

ニュースソースの信頼度は新聞、テレビが他を圧倒。ただし、大手メディアよりネットを重視する声もあり

新聞、テレビのニュースへの信頼度は、他媒体を突き放して圧倒的です。理由を紐解くと、公共性の高さに加え、取材源の確かさや、それを補完する専門家が多く関わっている点など、他メディアには真似できない手間暇をかけた報道が、信頼性の高さにつながっているようです。逆に、ネットニュースは速報性の高さを評価する声が多かったのに加え、大手メディアが取り上げていない情報を探すのに利用する、といった意見もありました。

自身に直接関わってくる災害情報なども、複数のメディアからの情報を組み合わせ総合的に判断

自身に直接関わってくるニュースの情報源は、テレビが1位、ネットニュースがそれに続いています。理由を紐解いてゆくと、ここでも複数のメディアから情報を取得し、総合的に判断しているケースが多くみられます。概略はテレビで、詳細は新聞で、特定の意見はネットで、速報はSNSで、などというように、媒体の特徴を生かして情報を収集し、行動の根拠としている様子が伺えます。