雇用調整助成金(雇調金)の特例措置が、役割を終えることになりました。新型コロナウイルスの国内感染が急増した2020年4月から、2年半以上にわたって失業増加の回避に大きな役割を果たした一方で、長引くにつれてその弊害も表面化しました。特例措置の功罪を総括します。

雇調金の特例措置は20年1月から開始。企業が従業員に支払う休業手当を政府が助成する制度で、通常は1人1日あたり8355円を上限にしていましたが、特例では最大1万5000円まで引き上げ、政府が給料を事実上“肩代わり”しました。これを、まん延防止等重点措置などによって大きな業績ダウンを余儀なくされた企業に適用し、解雇などの雇用不安を防いだのです。

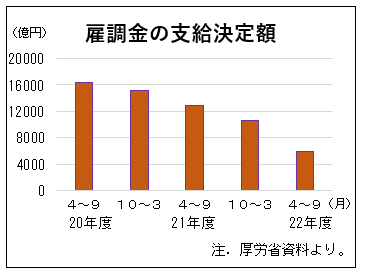

厚生労働省によると、支給決定額は20年4~9月の半年間が最も多い1兆6413億円に達し、20年10~21年3月も1兆5142億円の高水準。その後は海外の景気回復に引っ張られる形で、国内も徐々に景気は持ち直しました。企業側もテレワークの普及を進めるなどの対応に努めたことから、休業者は減少し、雇調金も比例して減少。今年4~9月には6000億円を下回りました。10月末までの累計では支給決定件数が約735万件、支給決定額が約6兆1522億円となっています。

内閣府など官民の試算では「20年4~12月の失業率抑制効果は2.0~2.4ポイント」(大和総研)といった内容が多く、最悪の場合は5%を超える可能性もありました。短期的な失業抑制策としては、それなりの効果を上げたことになります。

しかし、今年になって「ウイズ・コロナ」が日常化し、各種規制が緩和されるに従い、コロナ前の人手不足が再び出現。政府の企業支援もコロナ対応から「人的資本」形成に軸足が移り、雇調金の“引き際”を探る動きが本格化しました。こうした情勢を受けて厚労省は10月下旬、特例措置の段階的な廃止を労働政策審議会に諮り、了承されました。12月から通常に戻し、業績の厳しい企業に限定して一定の特例措置を続けます。

長期に及んだ特例措置の問題点

長期に及んだ特例措置の問題点は二つ。一つは財源の枯渇化です。雇調金は本来、「雇用安定資金」として企業が負担する保険料で賄われますが、特例措置を続けたことから積立金が底をつき、失業手当や一般会計から借り入れる事態になっています。今年4、10月に雇用保険料率を引き上げたものの、6兆円という巨額支出の前には焼け石に水の状態です。

もう一つは、景気回復に伴って、本来なら生産性の低い産業・企業から生産性の高い産業・企業への労働移動が活発になるはずですが、雇調金など過度な支援によってそれが阻害されているというものです。

厚労省によると、雇調金の支給決定を受けた産業(中分類、9月末時点)で最も多いのは「飲食店」の約6018億円。次いで「宿泊業」の3662億円、「その他事業サービス業」2333億円、「輸送用機械器具製造業」の2252億円などが並んでおり、これらの産業だけで全体の3割を占めています。また、雇調金とともに実施されている緊急雇用安定助成金でも、最も多いのは「飲食店」の1900億円でした。

政府の支援策も失業の防止から、付加価値の高い産業の育成や質の高い労働力の底上げに重心が移っており、岸田政権は今回の総合経済対策の中で、物価高対策とともに「構造的賃上げに向けた人への投資」を盛り込みました。来年度以降、労働移動と賃金アップの動きが活発化するか注目されます。

提供:アドバンスニュース

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント