パートタイムなどで働く女性らの「年収の壁」を取り払うため、政府が本格的に動き始めました。「壁」とは年収が一定額を超えると社会保険料などの負担が生じて手取り収入が減るため、労働時間を削るなどの就業調整を通じて負担を避ける動きのことです。手始めに、10月から「106万円の壁」対策として、賃上げした企業に助成金を出すことにしました。

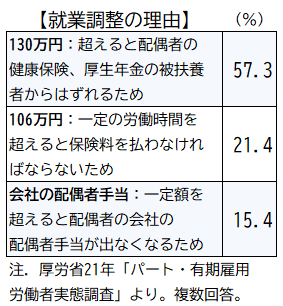

現行制度では年収が103万円を超えると、企業によっては「配偶者手当」が支給されなくなります。106万円(月間8.8万円)を超えると、従業員100人超企業の従業員は扶養をはずれて社会保険料の負担が生じる(24年10月から50人超企業に拡大)。130万円を超えると、従業員100人以下の企業でも扶養からはずれて保険料負担が生じます。

この層は「第3号被保険者」と呼ばれる専業主婦が中心。将来の年金を受け取れるようにするための救済措置として、1986年に導入されました。専業主婦が多数派だった当時は有効で、夫の収入を補填するパート労働者を中心に現在まで続いています。企業にとっても低賃金のパート労働は貴重な存在でした。

しかし、その上限を超えて社会保険料の負担が生じると、将来的には厚生年金が受給でき、健康保険でも傷病手当金の支給対象になるなどのメリットが生まれるものの、負担によって手取りが減る分、「働き損」という感覚を持つ人もいます。「将来の保障より今現在の収入」というわけです。パート主婦らを対象にした各種調査でも、その傾向が鮮明になっています。

ところが、バブル崩壊後の世帯構成は大きく変化し、1991年に共働き世帯と専業世帯が同じ比率になって以来、その後は共働き世帯が増え続け、21年時点では7割の多数を占めるまでになりました。共働き世帯では夫婦が社会保険料を負担し、負担率も年々増えていることから、保険料負担のない専業世帯との不公平感が強まり、制度変更を望む声は強まる一方です。

これに拍車を掛けたのが人手不足と最低賃金。“コロナ明け”で企業活動が再び活発化したものの、サービス産業を中心にとりわけ人手が必要な企業に集まりません。加えて、10月から最低賃金が「1000円台」にハネ上がり、パート労働者の賃金も上昇しますが、「年収の壁」があると、せっかく賃金が上がっても就労時間を短縮する動きにつながり、人手不足を緩和する流れになりません。

厚生労働省が発表した「年収の壁・支援強化パッケージ」によると、「106万円の壁」対策として、従業員の手取り収入が減らないように賃上げした企業に対して、従業員1人あたり最大50万円を助成します。また、従業員が新たに社会保険料の対象になった場合、保険料の負担軽減のため「社会保険適用促進手当」も設けました。前者は3年、後者は2年の時限措置です。一方、本筋である年金制度の改正を目指して社会保障審議会(厚労相の諮問機関)で議論を始め、25年の制度改正を目指します。

提供:アドバンスニュース

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント