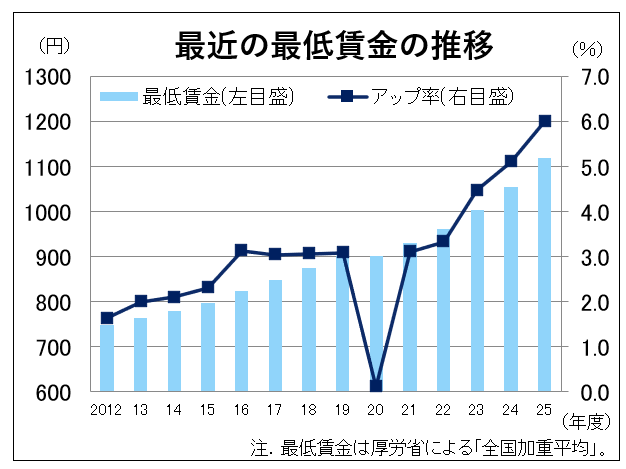

政府の中央最低賃金審議会で議論されていた今年の最低賃金(最賃)引き上げの目安が63円、6.0%アップの1118円(全国加重平均)でようやく決着しました。これを受けて、都道府県ごとの審議会で議論し、8月中にはアップ額が出そろい、10月から順次実施の運びです。ただ、3年連続の大幅アップにより、経営余力の乏しい中小企業の負担がさらに増す懸念も強まっています。

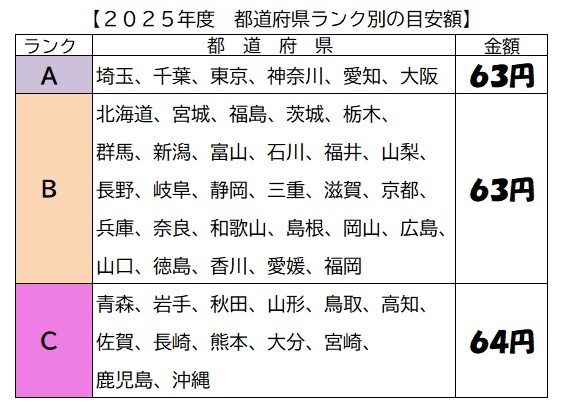

今年の目安の「63円、6.0%」アップは昨年の「51円、5.1%」、一昨年の「43円、4.5%」をさらに上回る過去最高水準。地域別のA、B、Cランク別ではA、Bランクが63円、Cランクが64円を目安としました。Cランクが1円高いのは、この地域の物価上昇率が他より高く、労働側が強く求めた「地域格差の縮小」を考慮したためです。

目安通りだと、現在、1000円未満の31県もすべて1000円を超えます。政府が目標にしている「2020年代に1500円」に沿ったものですが、目標達成には単純計算で毎年7%以上のアップが必要で、今年の引き上げ率でもまだ足りないことになります。

また、昨年は最賃の地域格差が焦点となり、低い県から高い県への労働力流出を防ぐ目的で、徳島県が目安の50円を大きく上回る84円の引き上げを決めたのをはじめ、B、Cランクの27県が目安を上回りました。この結果、目安の「50円、5.0%」から「51円、5.1%」へわずかだが目安を上回る結果となりました。今年も、同様な動きがランクの低い県を中心に、「地方の乱」として活発になる可能性があります。

今回の目安について、労働側の連合は「賃上げの流れを未組織労働者に波及させ、社会全体の賃金底上げにつながり得る」と満足そうですが、経営側の日本商工会議所は「地方・小規模事業者を含む企業の支払い能力を踏まえれば、極めて厳しい結果と言わざるを得ない」との談話を出しています。

多くの中小企業にとって、これまでの賃上げ効果が十分浸透しているとは言えないのが実情です。労働政策研究・研修機構が今年1月、全国の中小企業を対象に実施した最賃調査によると、最賃引き上げを昨年実施した3990社に、従業員の生産性や売上高が伸びたかどうか聞いたところ、「変わらない」が最多の45%を占め、「はっきりしないが伸びたと思う」の32%、「はっきり伸びた」の6%を上回りました。

ここ10年近く、「変わらない」が最も多い傾向が続いており、多くの中小企業にとっては最賃アップが生産性の向上に結び付く確証はなく、人手不足対策が主眼の「防衛的賃上げ」にとどまっていることが推測できます。最賃の大幅アップを生産性の向上につなげるには、従業員のスキルアップやDX化など経営効率のアップは不可避。さらに、原材料などの上昇分を取引価格に転嫁できる体制が必要ですが、同機構の調査では「全額できている」「ある程度できている」を合わせても49%程度に過ぎず、これでは人件費増の原資が生まれる余地は限られます。

価格転嫁のための独占禁止法の強化、「年収の壁・支援強化パッケージ」の促進など、政府の総合的な政策推進が不可欠であり、大幅賃上げの旗を振るだけではその後の結果につながらない状況となっています。

提供:アドバンスニュース

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント