<目次>

導入文

派遣社員の評価は派遣先企業が配慮義務に基づいて行う

派遣社員の評価を正しく行うために押さえるポイント

1.派遣社員の業務内容と成果を把握する

2.派遣先と派遣元で評価基準を一致させる

3.評価結果を派遣料金や待遇に反映する

派遣社員の評価に際して2つの注意点

1.派遣社員の評価に伴う派遣料金の扱い

2.最終的な評価は派遣元が行う

Q.配慮義務と努力義務の違いとは?

Q.配慮していないと見なされるケースとは?

メタディスクリプション

導入文

派遣先企業においても、派遣社員を評価する必要があるのはご存じでしょうか。

2020年4月の派遣法改正により、派遣先企業には「配慮義務」が求められています。

実際に派遣元から評価シートを渡される場合もあり、派遣元との協力・連携が重要になる流れです。

そこで、今回の記事では、派遣先が果たすべき義務について紹介します。

加えて、正しく評価するためのポイント、派遣先が知っておくと便利な点をQ&A形式で徹底解説。

ぜひ読んでいただき、派遣社員への評価方法について理解を深めましょう。

派遣社員の評価は派遣先企業が配慮義務に基づいて行う

派遣先は、派遣社員に対して「配慮義務」に基づいた形で責任を負っています。

2020年の労働者派遣法の改正により、人事評価についても配慮義務が課せられました。

●年に1回、派遣社員の評価を行う

●派遣社員の評価を、派遣元企業に情報提供する

上記により、派遣先は派遣元から派遣社員の人事評価を依頼されます。

そのため、職務遂行能力や勤務態度等の評価を、派遣元に情報提供する必要があります。

派遣先は、派遣社員の能力や成果などを公正に判断しなければなりません。

基本給、賞与その他の待遇について、正社員と比較して不利なものにならないように配慮してください。

参照:派遣労働法第三十条の三 (不合理な待遇の禁止等)

参照:労働者派遣法の改正について|厚生労働省

派遣社員の評価を正しく行うために押さえるポイント

派遣社員の評価で抑えるべきポイントは以下の3つです。

1.派遣社員の業務内容と成果を把握する

2.派遣先と派遣元で評価基準を一致させる

3.評価結果を派遣料金や処遇に反映する

各項目について、詳しく説明します。

1.派遣社員の業務内容と成果を把握する

派遣社員の評価は、業務内容・成果に基づいて公正に行います。

そのために、以下の項目について重点的に着目してください。

評価項目の例配下の通り。

●仕事の基本的なスキル

●業務の処理能力

●日頃の勤務態度

●業務の遂行度合い

派遣先担当者は「定性評価」や「定量評価」を組み合わせて、数値に現せない部分のフォローも心がけましょう。

責任感、規律性、積極性なども派遣元に伝えられると有効性が高まります。

2.派遣先と派遣元で評価基準を一致させる

派遣元と派遣先の評価基準がズレないように、事前にすり合わせが大切です。

派遣元と派遣先の評価基準が違っていると、派遣社員の業績が正しく反映できません。

そのため、下記の点について評価できるように評価基準を一致させます。

●業務の内容

●業務遂行能力

●進捗・成果

また、派遣元から派遣先企業へ、評価項目や評価シートが提供される場合もあります。

上記の場合であれば、各項目の評価ウエイトも共有できるので、おすすめです。

反対に、派遣社員を正しく評価できていないと、意欲の低下が懸念されます。

働きがいが感じられない職場では、長く定着してもらえないので注意しましょう。

3.評価結果を派遣料金や待遇に反映する

派遣先は、評価した結果を派遣料金・待遇に反映させる必要があります。

派遣社員の派遣料金を決めるのは派遣元です。

しかしながら、実際の勤務態度・作業処理能力は派遣先でしかわかりません。

また、同一賃金同一労働の観点も、認識しておかなければなりません。

派遣先の評価方法や待遇を変更した場合は、対価である派遣料金の支払いに注意しておきましょう。

派遣社員の評価に際して2つの注意点

人事評価する際に、派遣先が覚えておくべき点は以下の2点です。

1.派遣社員の評価に伴う派遣料金の扱い

2.最終的な評価は派遣元が行う

細かな法律についても理解しておきましょう。

1.派遣社員の評価に伴う派遣料金の扱い

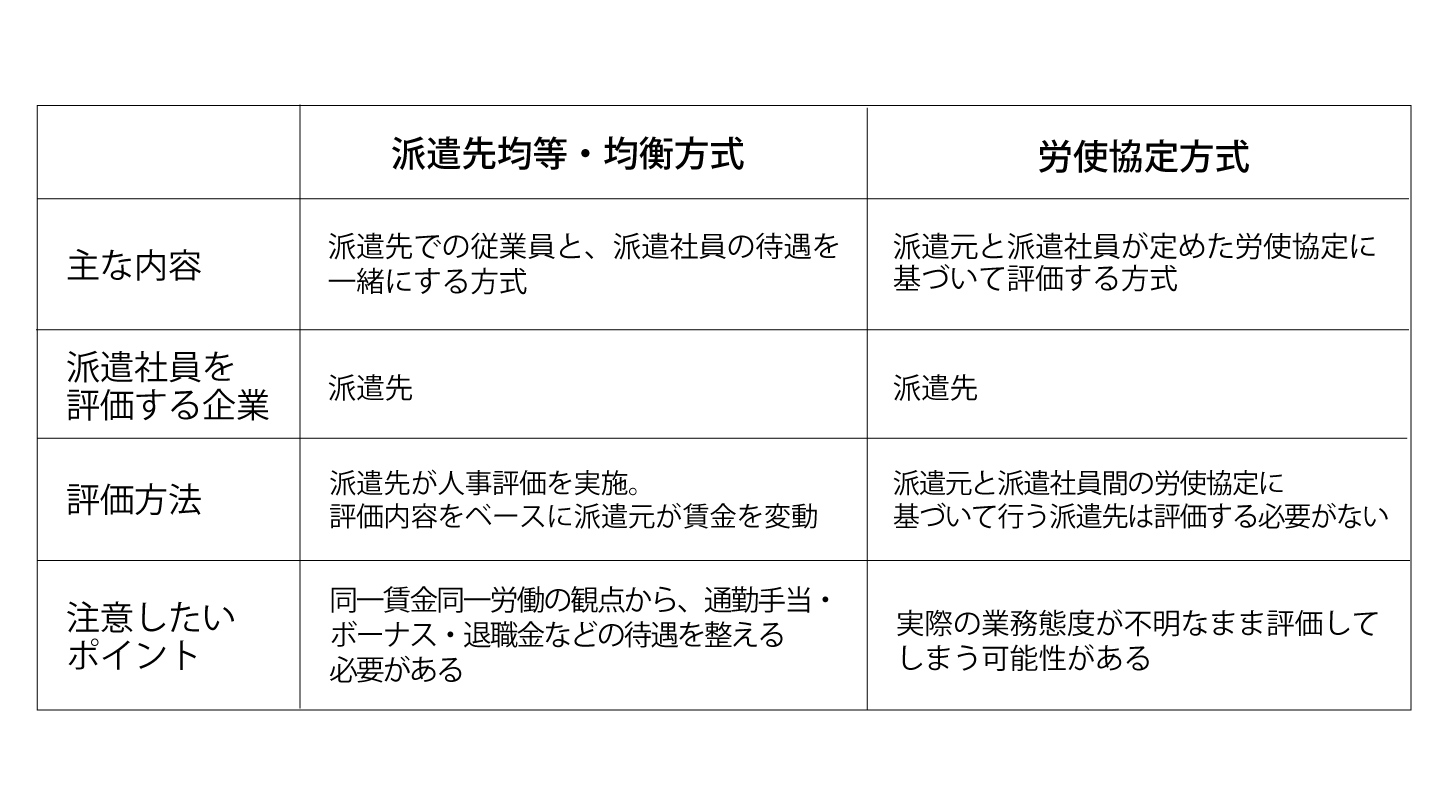

派遣社員の評価は、主に「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」の2通りです。

派遣元が労使協定方式を選択する場合、派遣先では派遣社員の賃金格差が生まれる点がリスクです。

派遣元独自の評価で進めるため、同じ業務でも賃金が異なる可能性があります。

派遣先企業としては、不公平感が出ないように注意を払う必要があります。

2.最終的な評価は派遣元が行う

派遣社員の最終的な評価を下すのは派遣元企業です。

派遣社員の処遇の責任は、派遣契約の上で派遣元にあります。

派遣社員に長く続けてもらうため、派遣先が派遣社員の待遇を向上る場合は注意が必要です。

Q.配慮義務と努力義務の違いとは?

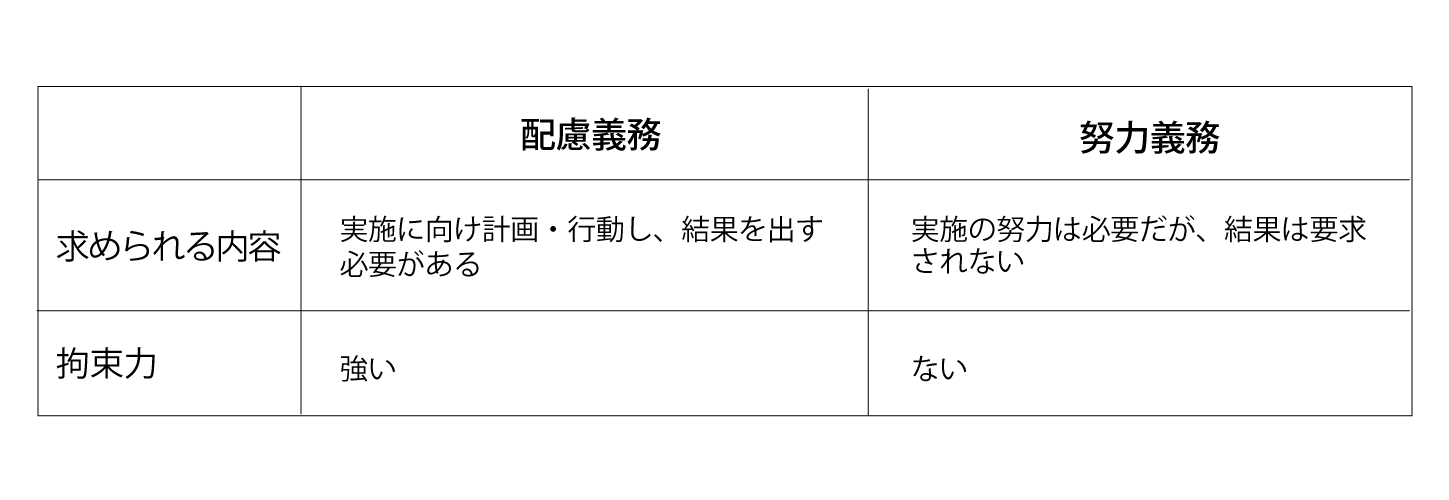

配慮義務に似た言葉として、「努力義務」があります。

配慮義務と努力義務は、似ていますが全く違う言葉です。

派遣法が改正された2015年以前は、配慮義務ではなく努力義務でした。

年々派遣先に求められている義務は高まっており、対応すべき項目が増えています。

Q.配慮していないと見なされるケースとは?

派遣先が配慮をしていないとみなされるケースには、以下のものがあります。

1.派遣社員を人事評価する基準がない

2.派遣元から評価基準を聞かれても情報提供協力をしない

配慮義務違反とみなされた場合には、社名の公表や行政処分の対象となります。

また、配慮義務を遵守しない企業からは、派遣元も離れていくでしょう。

派遣社員の人事評価でリソースが割かれてしまいますが、職場のメリットになると理解して、正しい対応を心がけてください。

メタディスクリプション

2020年4月の派遣法改正により、派遣先企業においても派遣社員の就業評価をする必要があります。

今回の記事では、正しく評価を行うためのポイント、派遣先の義務について解説。

また、派遣先が知っておくと便利な点をQ&A形式で紹介しています。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント