<目次>

導入文

派遣社員へのパワハラの現状と対策の必要性

パワハラ防止法は派遣社員にも適用される

1.パワハラの定義を再確認

2.パワハラとなる対象・範囲を再確認

派遣社員にも適用されるパワハラの事由

派遣社員へのパワハラに関して企業が行う対応

1.事実関係を確認する

2.被害者とパワハラ行為者へ配慮・措置を行う

3.再発防止策を打つ

Q.パワハラ対策を始めるには?

Q.LGBTへのパワハラ対策はどうすべき?

メタディスクリプション

導入文

派遣社員に向けてのパワハラ対策は万全でしょうか。

現代社会では、コミュニケーションの質が求められています。

特に、組織の中では、行き過ぎた感情の一方通行が問題になっています。

そのため、企業の管理者の方は、ハラスメントには配慮と多作が必要です。

今回の記事では、派遣社員に対するパワハラの現状や、対策を紹介します。

さらに、派遣先企業が対応する際のポイント、よくある疑問についても解説します。

ぜひ読んでいただき、より良い職場環境を目指しましょう。

派遣社員へのパワハラの現状と対策の必要性

パワハラは、2000年代以降に生まれた言葉です。

コンサルティング会社のクレオ・シー・キューブが提唱した言葉であり、日本企業のなかでも広く認知されています。

その流れを受けて、厚生労働省は、2019年にパワハラ防止法を成立させました。

2022年4月1日には、中小企業を含める多くの企業に対して義務を課しています。

パワハラ防止法には罰則が設けられており、措置を怠った場合には厳しく責任を問われます。

パワハラ防止法は派遣社員にも適用される

パワハラ防止法は派遣社員も対象として適用されます。

2011年度の労働局の発表によると、全国で「職場でのいじめ・いやがらせ」に関する相談案件は、45,000件超でした。

2022年度では、相談件数は約70,000件にまで増加しています。

パワハラに対する苦情は、相談案件の中で最多の項目となっています。

もちろん、パワハラは正社員だけでなく、派遣社員に対しても認められていません。

派遣先には、雇用者全体のパワハラ防止対策が求められています。

参照:厚生労働省|「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」

参照:厚生労働省|平成29年派遣労働者実態調査の概況

1.パワハラの定義を再確認

厚生労働省はパワハラについて、以下の定義づけをしています。

1.優越的な関係を背景とした言動

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えている

3.労働者の就業環境が害されている

上記の3要素のうち、1つだけではパワハラ認定されません。

1〜3の要素を全て満たす必要があります。

ただし、「業務の適正な範囲」と認められれば、パワハラ行為に該当しません。

状況を見極めて対応する必要があります。

2.パワハラとなる対象・範囲を再確認

パワハラ防止法は、「すべての労働者」が対象です。

正社員や派遣労働者だけではなく、パート、アルバイトも該当します。

また、業務を遂行する場所すべてが「職場」として認められています。

勤務時間外に発生したパワハラ行為に対しても、十分な注意が必要です。

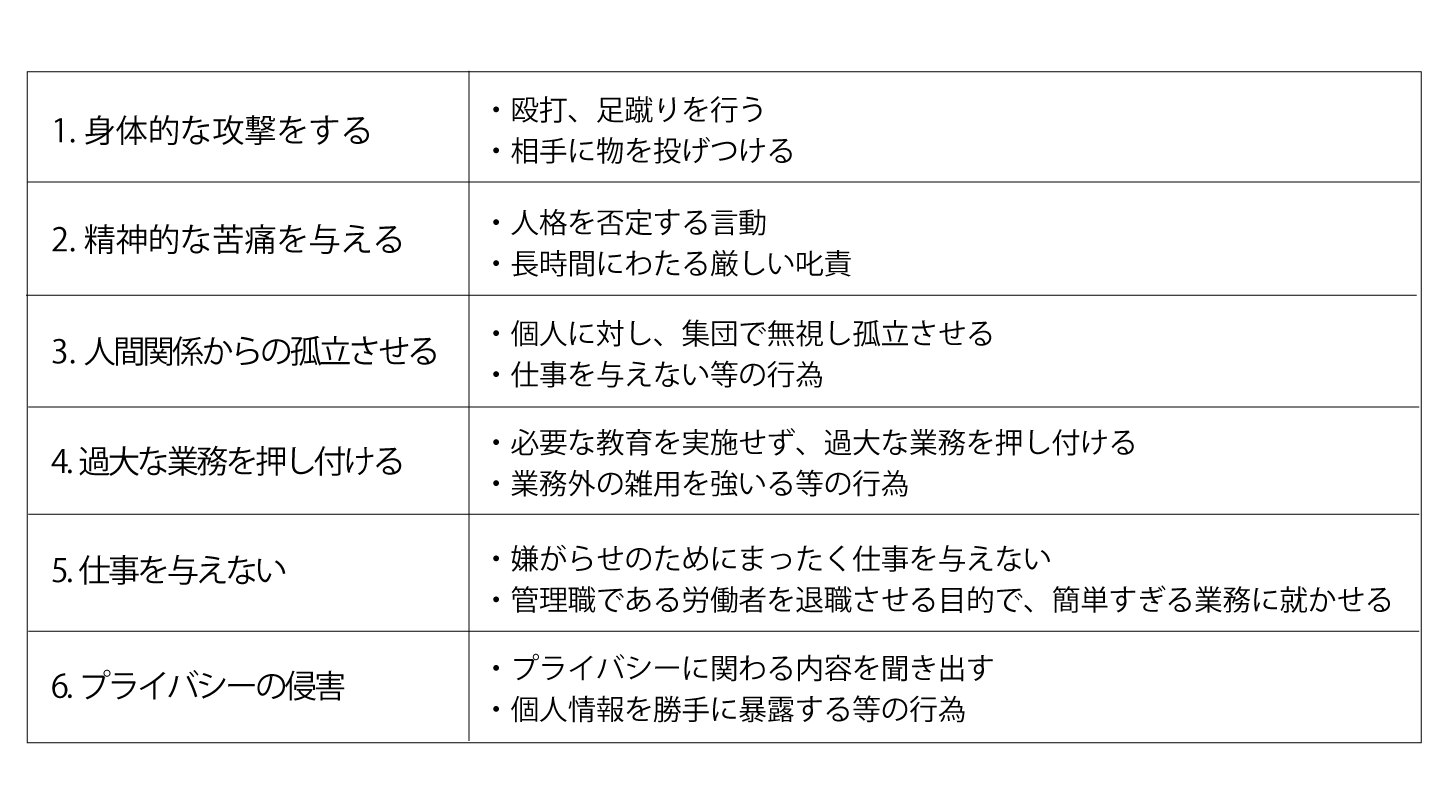

派遣社員にも適用されるパワハラの事由

パワハラと認められる事由は、大きく分けて6つの種類があります。

派遣社員にも適用されるので、再度チェックしておきましょう。

また、パワハラは一回のみの行為ではなく、継続的に続く傾向にあります。

派遣社員へのパワハラに関して企業が行う対応

万が一パワハラが発生したときに、派遣先がすべき対応は次の通りです。

●事実関係を確認する

●被害者とパワハラ行為者へ配慮・措置を行う

●再発防止策を打つ

各項目について、以下でくわしく紹介します。

1.事実関係を確認する

派遣社員からパワハラの相談を受けたら、被害者・加害者から話を聞き出す必要があります。

事実確認が何よりも重要なので、状況の把握に努めてください。

パワハラの可能性があるにも関らず、調査を行わない・放置するのは絶対にNGです。

あとから、損害賠償請求になるリスクがあります。

2.被害者とパワハラ行為者へ配慮・措置を行う

パワハラが事実と確認できた場合には、被害者への配慮を第一に行います。

必要に応じた休暇の付与・補償をするなど十分なケアを心がけましょう。

また、加害者に対する処分を必ず検討してください。

注意・指導のほかにも、配置換えをするなど、適切な措置は必ず必要です。

二度とパワハラが起きないように、厳しく対応する姿勢を全体に示す必要があります。

3.再発防止策を打つ

次に、再発防止の措置をする必要があります。

再発を防止する措置は以下の通りです。

●相談しやすい窓口を設ける

●社内アンケートを実施する

●就業規則を見直す

再発防止策を怠ると、パワハラ行為が再発する可能性もあります。

企業の課題として重く受け止めて、職場にあった防止策を採りましょう。

Q.パワハラ対策を始めるには?

派遣先で取り組めるパワハラ対策を、更に詳しく紹介します。

なお以下で紹介する項目は、厚生労働省でも発信している措置方法です。

1.トップのメッセージを発信する

2.社内体制を整える

3.管理職向けの研修・一般社員向けの研修

4.社内での周知・啓蒙

5.相談窓口の設置、相談対応

6.妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景を考える

上記の措置は、業種・規模に関係なく、すべての事業主に義務付けられています。

Q.LGBTへのパワハラ対策はどうすべき?

「パワーハラスメント防止法」により、企業はLGBTに関するハラスメント対策も義務化されています。

●性的指向(好きになる性)

●性自認(自分が認識している心の性)

上記に関連する差別的な言動や嘲笑、いじめや暴力も禁止。

また、本人の了解を得ずに暴露すること(いわゆる「アウティング」)も禁止です。

そのため派遣先には、LGBTに包括した対策が求められます。

●SOGIハラスメント対策についての方針を社内で検討し周知する

●社内報やHPなど社員が気づきやすいように周知する

●相談窓口を設置する

LGBTに対するハラスメントは、通常業務の中で観察する必要があります。

早い段階で兆候を察知して、摘み取ることが大切です。

メタディスクリプション

現代社会では、コミュニケーションの質が求められています。

行き過ぎた言動は、パワハラ認定されるリスクがあります。

今回の記事では、パワハラの定義や、パワハラと認められ言動例を紹介。

さらに、派遣先企業が対応すべきポイントについても解説します。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント