<目次>

導入文

派遣料金に関しては公正に判断・配慮する義務がある

派遣料金を算出するための適切な評価手順

1.労使協定の締結内容を確認する

2.派遣先において人事評価する

3最終的な評価を派遣元において行う

派遣先に求められる人事評価の注意点

1.人事考課の基準を明確にしたうえで評価する

2.職務の遂行状況を把握し派遣元へ連絡する

3.虚偽・偏った情報は配慮義務違反に問われる

配慮義務が遵守されていないと判断されるケース

Q. 配慮義務と努力義務は何が違うのか?

Q. 派遣元からの料金交渉は断っても良いのか?

導入文

派遣労働者の料金・賃金については、派遣元の企業が決定します。

派遣元は、派遣社員の賃金を決定する際には、実情や力量を把握しておかねばなりません。

そのため、派遣先企業も人事評価のプロセスにおいて、派遣元に協力する義務があります。

そこで今回は、派遣料金の決定について派遣先が留意すべき配慮義務を紹介します。

また、適切な評価手順、注意すべきポイントについても徹底解説。

企業担当者の方は、派遣料金に関する義務や決め方を、再確認しておきましょう。

派遣料金に関しては公正に判断・配慮する義務がある

2020年に厚生労働省は、労働者派遣法を改正しました。

派遣労働者について、不合理な待遇差をなくす目的で、派遣先に「派遣社員に対する賃金に関する配慮」を義務付けています。

そのため、派遣社員を受け入れる際には、各種社内制度の見直しが必要です。

特に、人事評価制度、情報提供のあり方など、派遣元との連携を密にする必要があります。

派遣料金を算出するための適切な評価手順

派遣先・派遣元が知っておくべき評価方法・手順について紹介します。

●労使協定の締結内容を確認する

●派遣先において人事評価する

●最終的な評価を派遣元において行う

基本的な派遣社員の評価方法について、しっかりと理解しましょう。

1.労使協定の締結内容を確認する

派遣社員の評価方法は、派遣社員と派遣元の労使協定によって決まります。

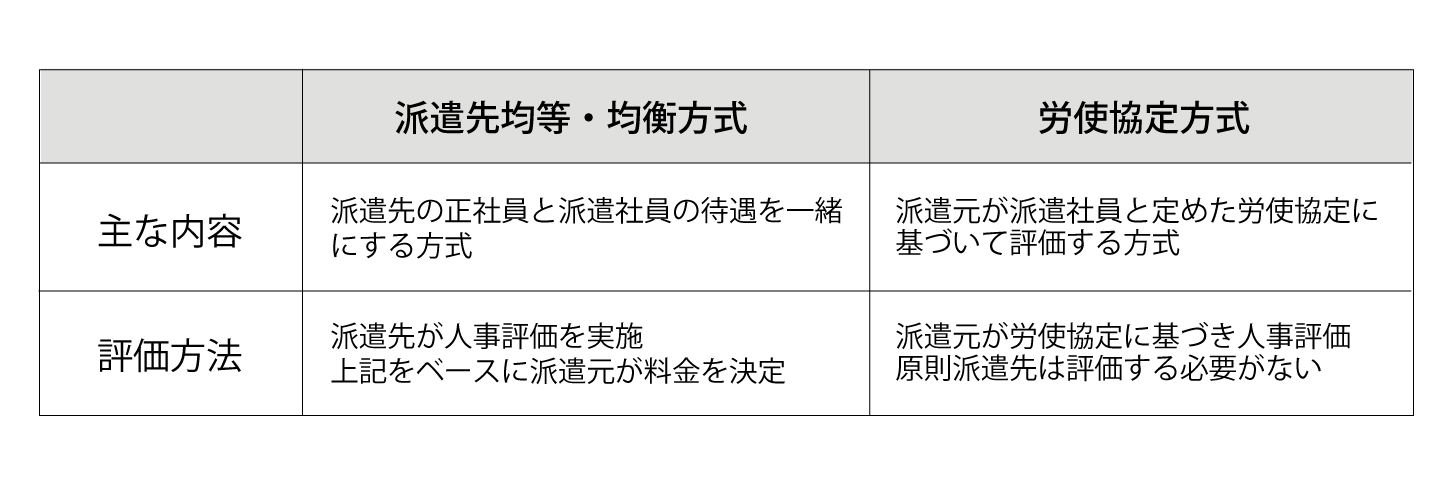

詳細として「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」の2通りがあります。

派遣先均等・均衡方式の場合は、通勤手当やボーナスについても細部チェックが必要です。

正社員と料金をあわせる必要があり、より公正な対応が求められます。

2.派遣先において人事評価する

派遣労働者の賃金を決定するために、派遣先での人事評価が必要です。

労働者派遣法では、派遣労働者の賃金について、一定の要件を求めています。

具体的には、派遣先・派遣元は以下について実施する必要があります。

●年に1回の人事評価

●派遣社員の職務・成果・意欲・能力・経験値を公正に評価

●上記に基づいた賃金の決定

派遣先の人事担当者は、上記の項目に基づき、派遣元と連携する必要があります。

社内体制を見直し、問題点の洗い出しは必ず行うようにしてください。

3最終的な評価を派遣元において行う

派遣社員の人事評価について、最終的には派遣元企業が決定します。

「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」どちらの評価方法でも同じです。

派遣社員の人事評価・処遇の責任は、派遣元にあります。

そのため、派遣先企業は現場での評価を、派遣元企業へ正しく伝える義務があります。

派遣先に求められる人事評価の注意点

派遣先が人事評価する際の注意点を紹介します。

●人事考課の基準を明確にしたうえで評価する

●職務の遂行状況を把握し派遣元へ連絡する

●虚偽・偏った情報は配慮義務違反に問われる

以下では、具体的な評価項目と内容を説明していきます。

1.人事考課の基準を明確にしたうえで評価する

人事評価のチェックシートを派遣元から、事前に受け取っておきましょう。

なお、具体的な評価シートがない場合でも、以下の着眼点は押さえておくべきです。

1.職務内容

2.職務遂行能力

3.情意考課

4.成果

派遣先によって、業務内容の評価方法が異なるかもしれません。

そのような場合でも、上記のポイントを踏まえつつ公正な評価が求められます。

2.職務の遂行状況を把握し派遣元へ連絡する

派遣先は、派遣労働者の職務遂行状況の情報提供をしなければなりません。

派遣社員の人事評価以外にも、派遣元に情報提供すべき内容は以下の通りです。

●比較した正社員の待遇に関する情報

●派遣社員の待遇に関する情報提供

●教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与に関する情報提供

事前に情報提供すべき項目についても、細かく話し合っておくとよいでしょう。

3.虚偽・偏った情報は配慮義務違反に問われる

派遣先企業は、派遣社員の就業状況を派遣元に正しく伝える義務があります。

ただし、正当な人事評価の結果、派遣料金が上昇していく可能性もあります。

派遣先の中には、派遣料金の高騰を避けるため、虚偽・偏った評価をするケースも想定しなければなりません。

そこで、法としては「配慮義務違反」の概念を盛り込んで対策しています。

派遣社員への不当な評価は、モチベーションの低下を引き起こします。

派遣社員を受け入れる際には、派遣先の評価制度を公平な観点で見直しておきましょう。

配慮義務が遵守されていないと判断されるケース

配慮義務が遵守されていないと判断されるケースは、以下の通りです。

●派遣先が派遣料金の交渉に応じなかった

●派遣料金の交渉時に、派遣料金が当該額を下回った

上記のケースに該当する場合は、配慮義務違反とみなされます。

配慮義務と認定されると、行政指導の対象となるケースもあります。

Q. 配慮義務と努力義務は何が違うのか?

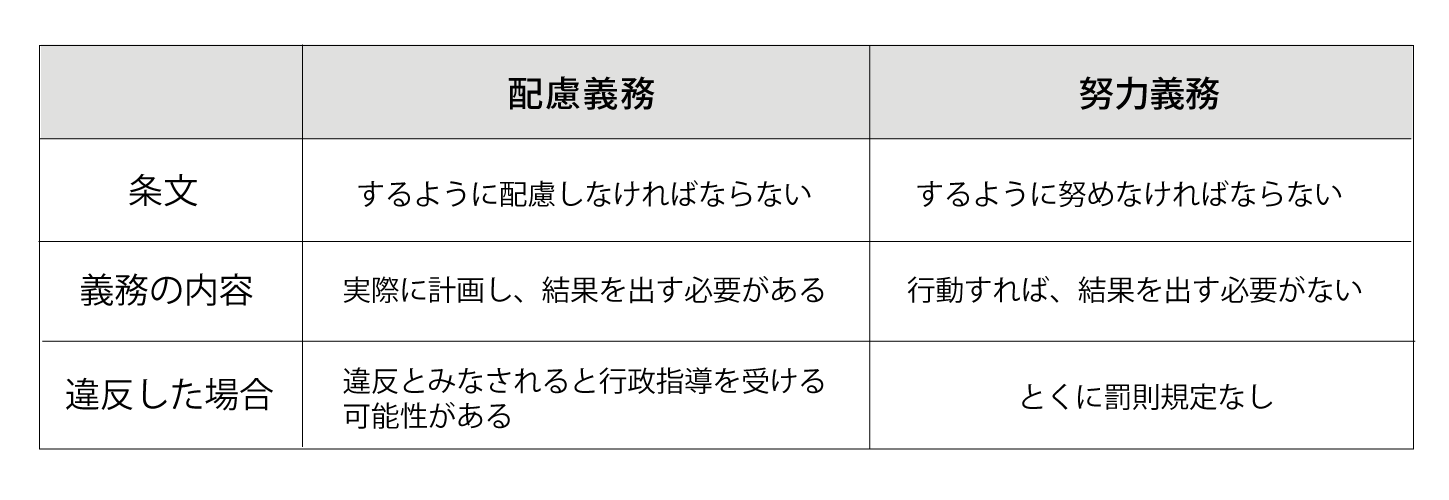

配慮義務は、努力義務より効力が強い義務です。

派遣責任者は「配慮義務」の内容を正しく理解し、派遣社員を評価しましょう。

Q. 派遣元からの料金交渉は断っても良いのか?

派遣先には、配慮義務があるために基本的に応じる必要があります。

そのため、派遣先には料金の改定がある際には、誠実な対応が求められています。

値上げを断るためには、合理的な根拠を提示しなければ、配慮義務違反をみなされる可能性があります。

メタディスクリプション

派遣料金を考える上で、派遣先は派遣社員の業務内容や成果、能力・経験などを評価する必要があります。

今回は、派遣料金の決定に際して派遣先が考慮すべき配慮義務や、評価方法、求められる人事評価などについて紹介します。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント