組織に属さないフリーランスを保護する「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が、11月1日に施行されます。発注者に契約内容の書面明示を義務付けるなど、フリーランスが安心して活躍できる環境づくりが狙いです。昨年4月の新法成立後、公正取引委員会が「取引適正化」について、厚生労働省が「就業環境整備」に関する政省令・指針策定をそれぞれ1年がかりで進め、5月下旬に整いました。

フリーランスは組織に縛られない働き方として、メディアやクリエイティブ業など一定の業種で古くから存在していましたが、大きな社会問題にはなりませんでした。しかし、多様な働き方が広がり、政府も副業・兼業の推進に舵を切ったあたりから、職種の拡大とそれに伴うトラブルも増加。このため、2016年ごろから経済産業省、公正取引委員会、厚生労働省、内閣府の関連省庁で、保護法制に向けた個別検討を進めてきました。

しかし、いわゆる「フリーランス」を保護する法律としては従来、労働契約法や下請法、独占禁止法などがあったものの、労契法は「雇用関係」が前提で、下請法は資本金1000万円以下の発注企業は規制の対象外、独禁法は「労働者保護」の規定がないなど、いずれも“帯に短し”の状態にあったのです。

動きが滞っていた中、20年に入って官邸を中心にした未来投資会議が「フリーランスの環境整備」の検討に入り、21年3月には「ガイドライン」を公表。それでも、強制力がないことから現状打開には至らず、新法制定の機運が強まりました。ここで加速するかに見えましたが、コロナ禍に見舞われて法制化が大きく遅れてしまったのです。

この間にも、フリーランスをめぐる問題は続出。連合が実施したフリーランス調査では、契約内容の明示が「ある」は30%に過ぎず、「ない時もある」が46%、「ない」が25%。4割のフリーランスが発注者とのトラブルを経験しており、その中身は報酬支払いの遅れ、一方的な仕事内容の変更、不当な低報酬などが多数を占め、連合も「契約が曖昧なまま業務を進めている」として法整備の必要性を指摘していました。公取委などの調査などでも、フリーランスが“泣き寝入り”を余儀なくされている実態が浮き彫りとなっています。

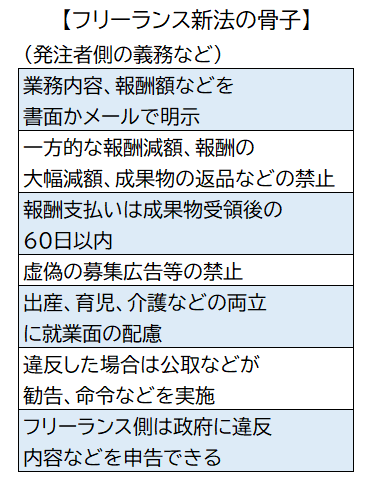

新法の骨子は、事業を発注する側である「特定業務委託事業者」に対する規制を強め、受注側の「特定受託事業者」(フリーランス)が不利にならない法整備をしたのが最大の特徴です。日本の労働法が「雇用」を中心に形成されてきたこともあって、「雇用されていない」立ち位置から多角的に検討されました。

主な項目として(1)書面による取引条件の明示(2)報酬支払期日の設定と期日内の支払い(3)禁止事項(4)募集情報の的確表示(5)育児介護等と業務の両立に対する配慮(6)ハラスメント対策に係る体制整備(7)中途解除の事前予告――が挙げられます。具体的に言えば、発注者に対して業務内容や報酬などの契約明示を義務づけ、報酬を相場より著しく低く設定したり、契約後に不当に減額したりすることも禁止。報酬の支払い時期について“製品”を受け取った日から60日以内とすることも義務化。また、フリーランス側が出産、育児、介護と両立したい場合は、必要な配慮をする。各種ハラスメントに対応する相談窓口なども整備。契約を中途解除する場合は30日前までに予告する、といった禁止事項と対応などです。

発注側がこれらに違反した場合、フリーランス側は国の相談機関に相談でき、国は違反行為に対して指導や勧告などを行うことができます。命令に従わない場合は50万円以下の罰金を科すことにしています。

新法施行は改善に向けた「入り口」

フリーランス保護の法的体制ができたとはいえ、残された課題も残っています。「時間に縛られない、自由な働き方」という意味では高度プロフェッショナル制度や裁量労働制もありますが、対象は「雇用されている社員」に限られるうえ、かなり手厚い法的保護を伴っており、フリーランスとは格段の差があります。政府の推計では国内のフリーランスは462万人(本業214万人、副業248万人)に上っており、アルバイト並みの規模の労働層を占めています。

企業はフリーランスという労働力を戦力として活用していかなければなりません。これまで、企業の中には社員を雇用することで発生する社会保険料負担や労働基準法の規制から逃れるため、都合よく誤魔化しながら利用するケースが散見され、いわゆる「偽装フリーランス」も横行していました。今回の新法施行は改善に向けた「入り口」であり、施行後の運用のなかで更なるセーフティーネット(安全網)の充実が図られる見通しです。

提供:アドバンスニュース

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント