<目次>

導入文

派遣禁止業務の概念が導入された理由

派遣禁止業務に該当する職種

1.港湾運送業務(港湾荷役作業・関連作業)

2.建設業務(現場作業・工事に関する業務)

3.警備業務(施設警備・交通誘導)

4.医療業務(診療・看護・医療行為への従事)

5.士業務(弁護士・税理士などの業務補助)

6.うっかり該当しやすいグレーゾーン業務

派遣禁止業務が認められるケース

紹介予定派遣・産前産後代替などの例外制度

例外制度を利用するための必要要件

派遣禁止業務に違反した場合の企業リスク

派遣元・派遣先が負う法的責任と罰則

現場トラブル・是正勧告・契約解除のリスク

企業イメージ・取引関係への影響

まとめ.派遣禁止業務の正しい理解が健全な取引の基盤になる

導入文

派遣禁止業務への派遣スタッフの従事は、労働者派遣法で固く禁じられています。

そのため、違反した企業には罰則などの重大なリスクが伴います。

人手不足を背景に派遣導入が進む今だからこそ、禁止業務への正しい理解と注意喚起は不可欠です。

そこで今回は、派遣禁止業務の対象や例外規定、違反した場合のリスクまでをコンパクトに解説します。

さらに、派遣元・派遣先の人事・法務担当者が押さえておくポイントも整理しました。

派遣元・派遣先双方に求められる法的知識を、あらためて確認しましょう。

派遣禁止業務の概念が導入された理由

派遣禁止業務の根拠は「労働者派遣法第4条 」および関係政省令 に明記されています。

ここでは特定の業務について労働者の派遣を原則禁止にしています。

対象となるのは、専門性が高く、安全や公共性が強く求められる業務です。

こうした業務には、継続的な対応や高度な判断が求められます。

そのため、一時的な労働力では補えず、経験を積んだ常勤スタッフの登用が前提条件となります。

そのため、派遣元が雇用した労働者を、一時的に派遣先の指揮命令下で働かせる業務形態ではカバーできません。

このような理由から、派遣禁止業務が明確化され、労働者の保護と業務の適正な遂行が図られています。

派遣禁止業務に該当する職種

派遣が法律で禁止されている業務は、以下の通りです。

●港湾運送業務(港湾荷役作業・関連作業)

●建設業務(現場作業・工事に関する業務)

●警備業務(施設警備・交通誘導)

●医療業務(診療・看護・医療行為への従事)

●士業務(弁護士・税理士などの業務補助)

●うっかり該当しやすいグレーゾーン業務

それぞれの業務が、なぜ禁止されているか確認していきましょう。

1.港湾運送業務(港湾荷役作業・関連作業)

港湾労働法では、港湾作業に対する派遣を認めていません。

船荷の積み下ろしや倉庫への搬出入、クレーン操作などの業務が対象です。

港湾の作業は役割ごとに分かれていても、実際には全体を連携させながら進める必要があります。

このように一体的な運用が求められる業務では、常時雇用された労働者による対応が原則とされます。

2.建設業務(現場作業・工事に関する業務)

建設業法第22条 の規定と連動し、土木工事・建築工事などの現場作業は派遣禁止業務に該当します。

請負契約とは異なり、指揮命令系統が派遣先に属する派遣形態では、現場安全管理に支障を来すため原則禁止です。

3.警備業務(施設警備・交通誘導)

警備業法第4条 の定めにより、警備業務では派遣が禁止されています。

警備の責任体制や緊急時の判断において、直接的な指揮命令と責任所在が不可欠だからです。

4.医療業務(診療・看護・医療行為への従事)

労働者派遣法施行令2条 により、医師・看護師・薬剤師等の専門職が行う医療行為への派遣は原則禁止されています。

診療補助、投薬、注射、服薬指導などの行為は、例え補助的業務であっても派遣対象になりません。

5.士業務(弁護士・税理士などの業務補助)

弁護士法や税理士法などにより、原則として派遣が禁止されています。

業務の性質上、守秘義務が非常に強く求められ、独自の判断と責任を伴います。

また業務委託により独立して行動する立場であり、派遣先の指揮命令に従う形とはなじみません。

6.うっかり該当しやすいグレーゾーン業務

医療機関での事務補助や、建設現場の測量補助などは注意が必要です。

一見すると補助業務に見えても、実際には禁止業務と同じ作業を任せるケースもあります。

派遣労働者が実質的に禁止業務に従事していれば、違法と判断される可能性があります。

そのため派遣元・派遣先のどちらも業務内容を十分に確認し、適法に対応しましょう。

派遣禁止業務が認められるケース

派遣が禁止されている業務でも、一定の条件を満たせば例外として認められる場合があります。

以下では、代表的な例外制度と必要な要件を紹介します。

紹介予定派遣・産前産後代替などの例外制度

労働者派遣法には、一定の条件下で派遣が可能となる「例外制度」が設けられています。

例外となる派遣は、以下の2つです。

●紹介予定派遣:将来的な直接雇用を前提にした派遣

●産前産後休業代替派遣:産休・育休に伴う一時的な欠員補充

通常は派遣できない業務であっても、法令に準じて一時的な派遣が認められます。

例外制度を利用するための必要要件

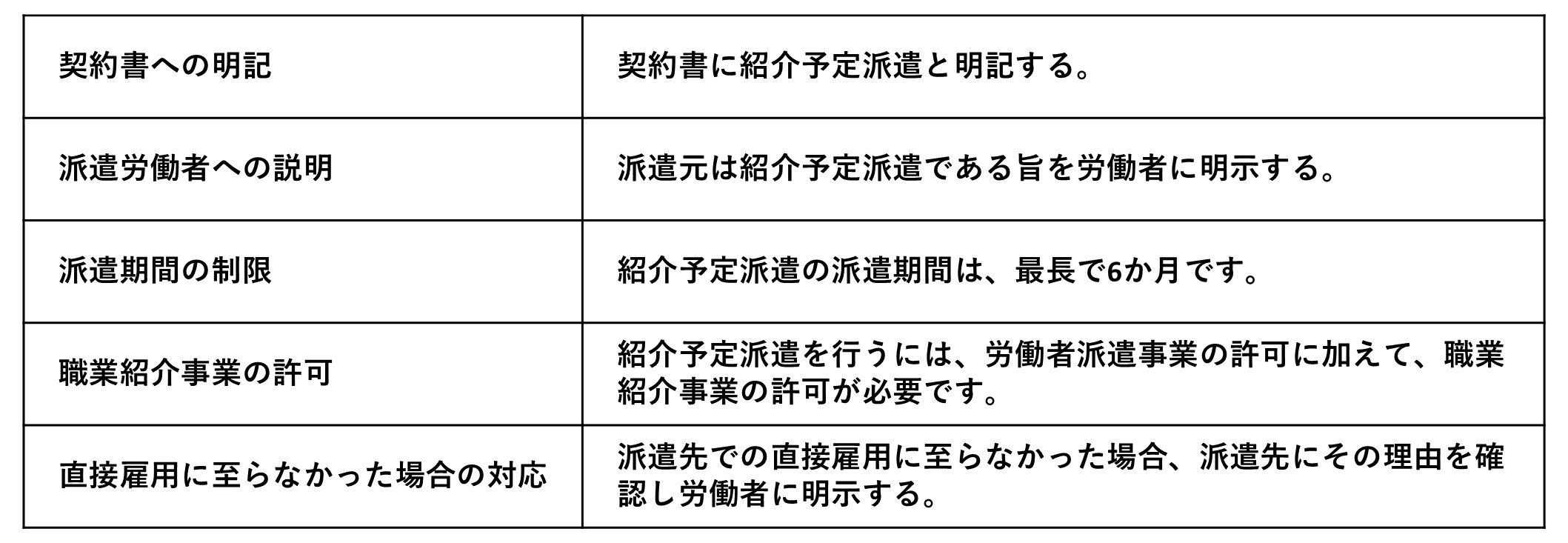

紹介予定派遣をする際には、以下の要件を満たす必要があります。

上記の要件を満たさずに紹介予定派遣を行った場合、偽装紹介予定派遣として指導を受ける可能性があります。

派遣禁止業務に違反した場合の企業リスク

派遣禁止業務に該当する作業に労働者を従事させた場合、3つのリスクが生じます。

●派遣元・派遣先が負う法的責任と罰則

●現場トラブル・是正勧告・契約解除のリスク

●企業イメージ・取引関係への影響

どのリスクも代償が大きいため、確認しておきましょう。

派遣元・派遣先が負う法的責任と罰則

派遣元が労働者を禁止業務に従事させた場合、行政処分の対象です。

また、指導・勧告に加え、事業停止や許可取り消しも規定されています。

悪質と判断されれば、刑事罰(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される可能性もあります。

もちろん、派遣先にも罰則が科される場合も考えなければなりません。

直接雇用の申し込みをしたと判断される可能性もあり注意が必要です。

現場トラブル・是正勧告・契約解除のリスク

禁止された業務への従事が発覚すると、労働局による調査が入ります。

その結果、派遣契約の内容や継続可否を見直さなければなりません。

労働者からの申告や労災が発端となるケースも多く、早期対応が求められます。

企業イメージ・取引関係への影響

違法な派遣運用が明るみに出れば、企業の信用は大きく揺らぎます。

審査に通らなくなったり、取引先から契約を打ち切られたりする恐れも。

特に近年はコンプライアンス重視の傾向が強まっており、社会的評価に直結します。

まとめ.派遣禁止業務の正しい理解が健全な取引の基盤になる

法令違反によるリスクを未然に防ぐために、派遣禁止業務の理解は欠かせません。

また、派遣労働者の安全と適切な雇用を守る上でも非常に重要です。

そのため、契約内容と業務範囲は、派遣元と派遣先の双方で認識を合わせるべきです。

例外制度が必要な場面では、条件を踏まえたうえで適切に対応してください。

法令を踏まえた派遣運用は、企業の持続的な発展に不可欠な要素です。

メタディスクリプション

「派遣禁止業務」をわかりやすく解説します。対象業務・例外規定・違反リスクを網羅し、派遣元・派遣先の人事・法務担当者が押さえるべきポイントを整理。違法派遣によるトラブル防止に役立つ情報を掲載しています。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント