外国人技能実習制度を廃止し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度の創設を検討すべき――。政府の「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」(田中明彦座長)は4月、現行制度の廃止と実態に合わせた新制度の創設を盛り込んだ中間報告書の原案を示しました。国内外から人権上の批判も挙がる実習制度を再構築し、外国人の労働力が貴重な担い手であるという「実態に即した」仕組みに見直すことを促しています。原案の要所となる「6つの改編点」について検証します。

同会議は法務省の所管で昨年12月14日に設置され、4カ月足らずで22回の関係者ヒアリングを精力的に展開してきました。監理団体や受け入れ企業となる実習実施者、各種業界団体、共生支援のグループ、技能実習生、関係する機構、労働組合など、あらゆる方面からの声を聞き取り、1993年にスタートした「技能実習制度」と2019年に新設された「特定技能」のあるべき姿を検討。方向性を考える前提には、2021年に「外国人との共生社会の実現のための有識者会議」が提言した「これからの日本社会を共につくる一員として外国人が包摂され、尊厳と人権を尊重した社会」を据え、徹底的に課題の洗い出しを進めてきました。

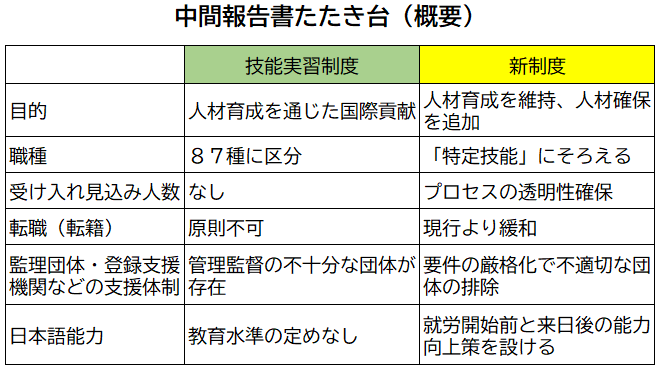

検討開始時の論点は(1)技能実習制度を存続するか、廃止するか(2)人手不足の12分野で外国人が働く「特定技能制度」に一本化して再編するか(3)技能実習生の受け入れを仲介する監理団体のあり方――としていたが、ヒアリングや議論を深める中で、下記の通りに整理して中間報告書に記しました=表。

1、目的=人材育成機能は維持するが、人材確保も制度目的に加え、実態に即した制度とする

2、職種=▽職種は特定技能の分野にそろえる(主たる技能の育成・評価を行う。技能評価の在り方は引き続き議論)▽外国人がキャリアアップしつつ我が国で修得した技能等を更にいかすことができる制度とする

3、受け入れ見込み人数=人手不足状況の確認や受け入れ見込み数等の設定は、様々な関係者の意見やエビデンスを踏まえつつ判断がされる仕組みとするなどの措置を講ずることでプロセスの透明化を図る

4、転職(転籍)=人材育成に由来する転籍制限は、限定的に残しつつも、制度目的に人材確保を位置づけることから、制度趣旨と外国人の保護の観点から、従来よりも緩和する(転籍制限の在り方は引き続き議論)

5、監理団体・登録支援機関などの支援体制=▽監理団体や登録支援機関は存続した上で要件を厳格化するなどして監理・支援能力の向上を図る(機能や要件は引き続き議論)▽外国人技能実習機構は存続した上で体制を整備して管理・支援能力の向上を図る▽悪質な送り出し機関の排除等に向けた実効的な二国間取り決めなどの取り組みを強化する

6、日本語能力=一定水準の日本語能力を確保できるよう就労開始前の日本語能力の担保方策および来日後において日本語能力が段階的に向上する仕組みを設ける

上記の「6つの改編点」の意図するところは、制度廃止のインパクトを押し出しつつ、技能実習に変わる新制度創設で「特定技能」へとつなげます。新制度のあり方が焦点となるだけに、「6つの改編点」を分析します。

まず、「目的」については技能実習の「人材育成」機能を残しつつ、「特定技能」と同様に「人材確保」(労働力確保)であることをも明確にします。事実をごまかさず、「実態と乖離(かいり)した」という批判をかわしたい考えです。「職種」は基本的に特定技能の分野に合致させます。これは複数の業界団体などから要望が強かったもので、「新制度→特定技能」という連動がスムーズになります。

「受け入れ見込み人数」は現状、「特定技能」で政府(分野別に管轄する省庁)が管理していますが、これに近い仕組みを新制度にも導入する方針です。難しいテーマとなる「転職(転籍)」は一部緩和の構えですが、有識者会議の中では「短期間で転籍を繰り返すのは支障がある」「職種を超えた転籍は給料が高い職種に人材が流出し、人手不足の産業がより人材難に陥る」といった意見が多く聞かれます。また、賃金という観点から「各都道府県の最低賃金に合わせている実態があるが、地方の中小企業の立場を考え、賃金を全国一律にして届かない分を国などが補填する仕組みも検討が必要」といった意見も挙がっています。

事業者が最も関心を寄せているのが「監理団体・登録支援機関などの支援体制」です。これにおいては、現行制度が廃止となっても2つを存続させる方針。現在、監理団体が登録支援機関にもなっている割合は54.1%にのぼりますが、それぞれの要件を厳格化するなどして監理・支援能力の向上を図ることで議論を進める模様です。これまでの議論の中には、「新制度と特定技能を連動した仕組みにするのであれば、2つを一本化してはどうか」「登録支援機関に紹介事業者の許可を義務付けるべき」「優良な監理団体と登録支援機関に絞る方策を講じる必要がある」といった見解が聞かています。いずれにしても、2つの事業的役割はどのような制度・仕組みになっても重要視されることは間違いありません。

最後に「日本語能力」に関する対応だ。技能実習に入国前のレベル規定はないが、実際には送り出し機関で一定の日本語を学んでいるケースが大半です。それでも今回は、事前の日本語能力をより担保する方策を念頭に、来日後も段階的に向上する仕組みを設ける考えです。

今春から来年にかけて、技能実習制度をはじめとする外国人の労働力活用の動きが活発になります。政府は外国人労働力が不可欠な現実を直視しつつ、その人たちを迎える環境整備、あるいは職種拡大を含む弾力運用、そして監理団体などの厳格化という「運用の強化と緩和」の両面を探ることになります。コロナ禍で足踏みしていた外国人労働力の受け入れ問題は、新制度の構築と「共生社会」の拡充に向けて大きく踏み出します。

提供:アドバンスニュース

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント