「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス新法)が11月1日に施行されました。新しい働き方として注目される一方、雇用されている労働者に比べると不利な立場に置かれがちなフリーランスの保護に向け、契約内容の「見える化」によってトラブルを防止するのが目的です。

新法の主要な柱は(1)依頼側は依頼内容や報酬額などを書面かメールでフリーランスに明示する(2)依頼側は給付(依頼した仕事)を受け取ってから60日以内に報酬を支払う(再委託の場合は30日以内)(3)一方的に給付を受け取らない、報酬を減額、給付の返品、著しく低い報酬の設定(買いたたき)、理由のない契約変更、依頼側行為の禁止などです。

また、虚偽の募集情報を禁止し、フリーランスが育児・介護の両立を申し出た場合は必要な配慮を義務付け、ハラスメント対応の相談窓口の設置、中途解除の場合は30日前までに予告することも義務付けました。罰則規定も設け、違反事例については国が助言、立ち入り検査、社名公表、命令などができるほか、罰金刑もあります。

フリーランスは企業などに雇用されず、自由な働き方ができる「個人事業主」の一種で、近年、急増していますが、統計的にはまだ確定していません。総務省が23年に発表した数字は本業がフリーランスの人は約209万人で、副業のみでは48万人と計257万人ですが、内閣官房の調査では462万人に増えます。

内閣官房の22年当時の調査によると、年収は「100万~400万円未満」が38%ほどを占めており、「100万円未満」も14%。「500万~1000万円以上」になると22%程度で、雇用者よりは総じて低い傾向にあります。

新法に関して公正取引委員会と厚生労働省が5月に実施した「フリーランス取引の状況」実態調査では、新法の内容を知っている人は委託側で45%、フリーランスで24%程度とかなり低い認知度でした。新法で義務化される肝心な「取引条件の明示」については、フリーランスの45%が「明示されなかったことがある」「明示されたことがない」と回答。委託側も「明示しなかったことがある」「明示したことがない」が17%ありました。

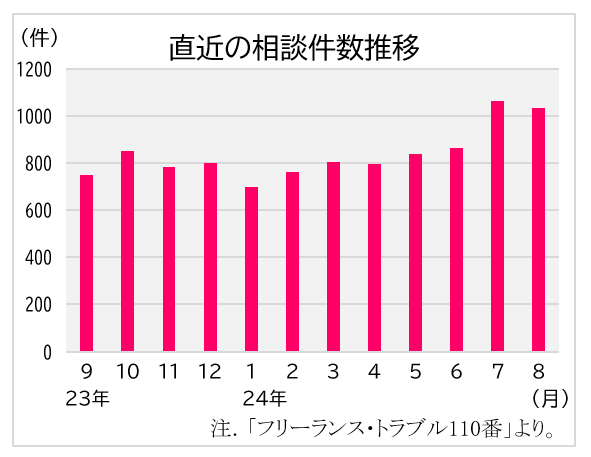

厚労省が設置している「フリーランス・トラブル110番」によると、過去1年間に寄せられた相談件数は毎月700~800件ほどで推移していますが、新法の施行時期が近くなるにつれて増え、7月は1062件、8月も1032件と1000件を超えています。そのうち弁護士らが仲介した和解件数はわずか20件以下の月が多く、トラブル内容のむずかしさを浮き彫りにしています。

しかし、施行時期が近くなると、さすがに当事者意識も高まり、マイナビが8月下旬に実施した独立系フリーランス調査では、取引先との金額・納期・内容について交渉余地があるかどうか尋ねたところ、「交渉余地がある」と答えた人は「金額」で62%、「納期」で72%、「仕事内容」については75%に上り、「いずれについても余地がない」との答えは18%程度でした。

逆に、交渉余地のない職種では「通訳・翻訳系」が26%で最も高く、「ITエンジニア・開発系」が20%、「クリエイティブ系」が19%などで目立ちます。また、新法への期待度では35%が「期待できる」と答え、「期待できない」の20%を上回ったものの、「発注元との交渉力の向上」では26%、「育児・介護が容易になる」は19%が「期待できない」と答え、いずれも「期待できる」を上回っています。新法施行後の課題も、この辺にありそうです。

仕事の自由度や私生活の幸福度などではフリーランスの満足度は6割超と高く、フリーランスがさらに身近な選択肢となる可能性は十分あるものの、発注元の優位性については新法施行ですぐに変わるわけではなく、「弱い立場は変わらない」と感じているフリーランスも少なくありません。同社は「仕事に見合った環境を企業、フリーランス双方が考えることで、より安心して働けることにつながる」と指摘しています。

【フリーランス・トラブル110番】

https://freelance110.mhlw.go.jp/

提供:アドバンスニュース

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント