<目次>

導入文

令和5年10月から実施の最低賃金引き上げの概要

令和5年の最低賃金のランクと変動要因

1.都道府県別のランク分け

2.過去最高額の引き上げ

3.最低賃金の計算方法

令和5年の最低賃金の引上げによる企業への影響

1.人件費の負担が増加

2.扶養内での労働形態の見直し

3.求人票の再確認

4.残業代・みなし賃金の見直し

令和5年の最低賃金改正で企業が講じるべき対応策

1.生産性を高めるための設備投資

2.商品・サービスの値上げ

3.人員コストの見直し

研修期間・試用期間中も最低賃金が適用される?

最低賃金はどのように決められる?

導入文

令和5年度の最低賃金引き上げが発表されました。

各都道府県で過去最高額の39〜41円の増額となり、企業や労働者に大きな影響を与えると予想されます。

そこで今回は、最低賃金引き上げの概要と変動要因を紹介します。

企業側に及ぼす影響と講じるべき対応策についても徹底解説。

ぜひ最後までお読みいただき、実務で後手を踏まないようにしましょう。

令和5年10月から実施の最低賃金引き上げの概要

賃金については、「最低賃金法」により国が最低限度額を定めています。

そのため、雇用主は、国が定めた最低賃金以上の額を支払う必要があります。

最低賃金の改定は、毎年8〜9月頃に発表されるのが常です。

実際の施行は、上記に基づき同年の10月から行われます。

最低賃金は時間給として定められており、基本給のみを対象としています。

残業代や休日割増賃金、深夜割増賃金などは差し引いて判断しましょう。

令和5年の最低賃金のランクと変動要因

令和5年度の最低賃金を以下の3点から解説します。

●都道府県別のランク分け

●過去最高額の引き上げ

●最低賃金の計算方法

それぞれ、詳しく解説していきます。

1.都道府県別のランク分け

最低賃金額は、各都道府県によって異なります。

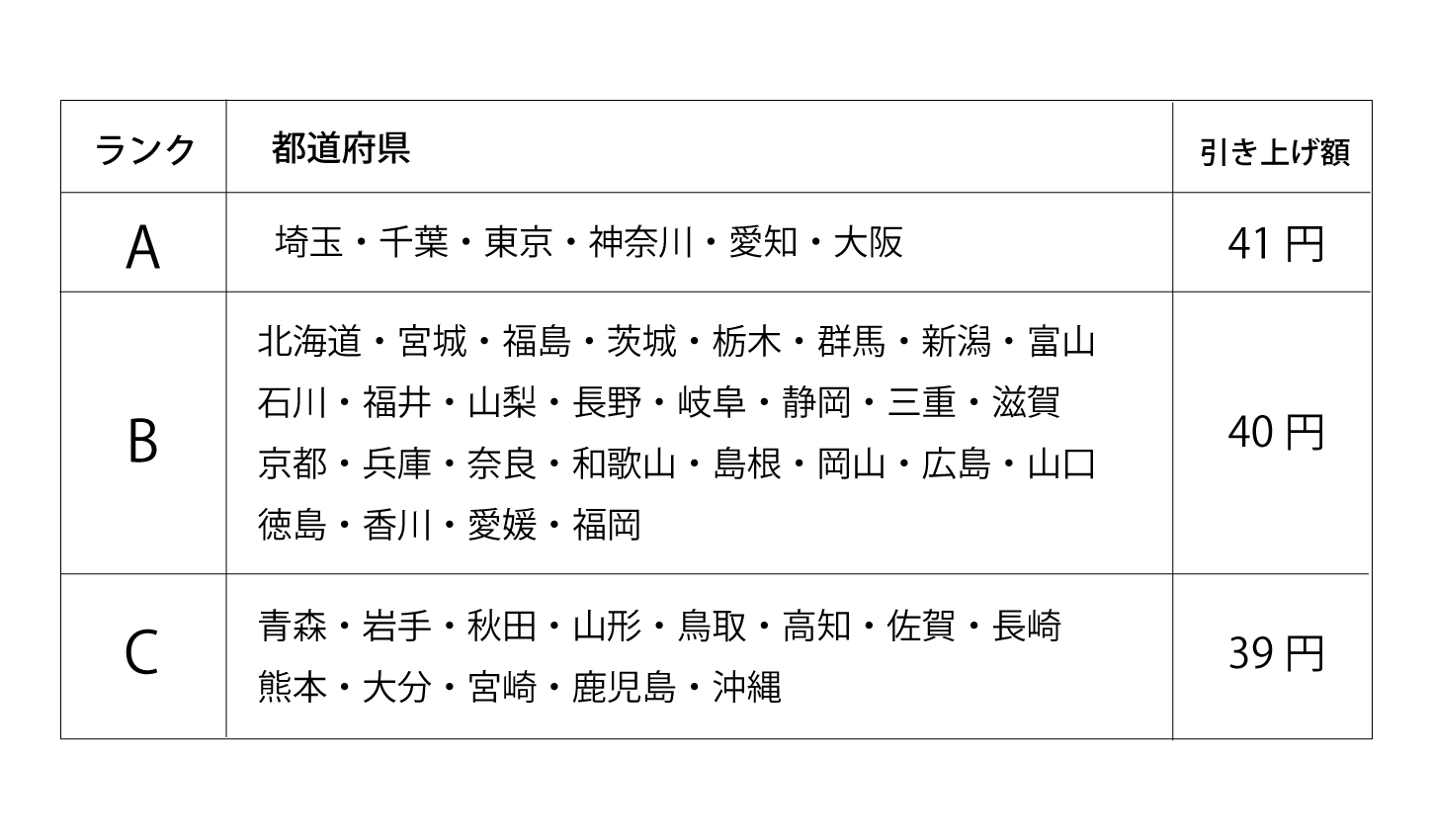

都道府県の経済実態に応じ、A~Cのランク分けされており、引き上げ額が決まっています。

地域別最低賃金のランク区分と引き上げ額

2023年度の改定では、全国的に大幅な最低賃金の引き上げが実施されました。

2.過去最高額の引き上げ

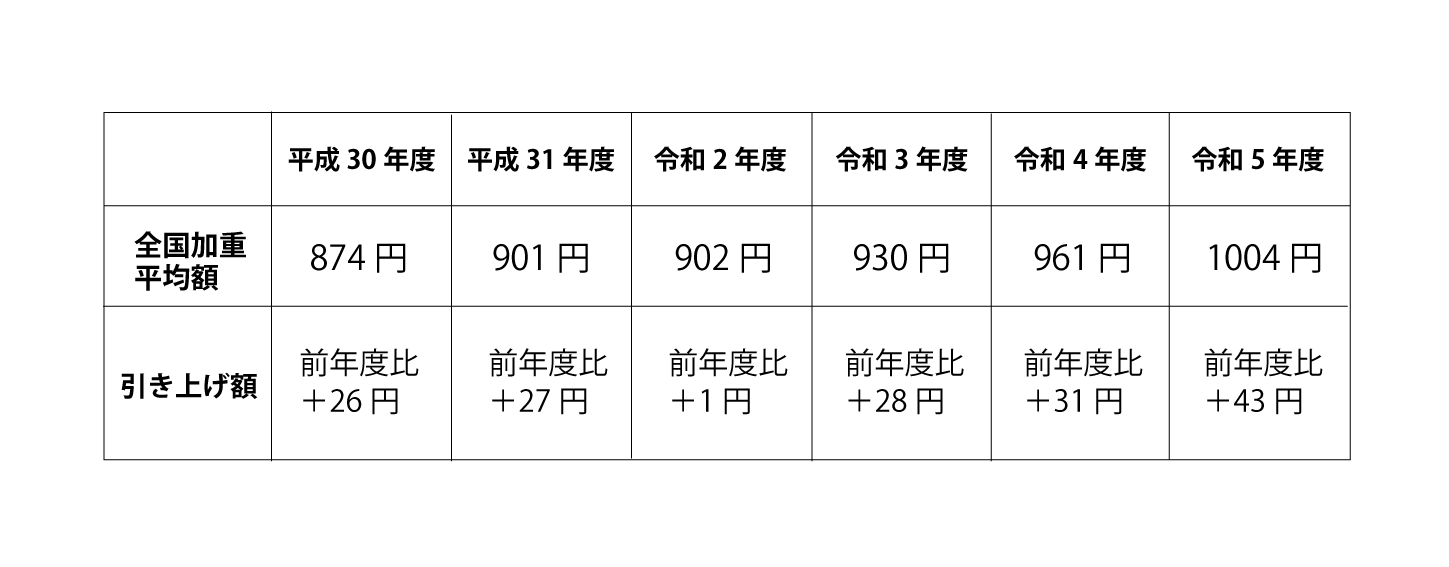

今回の最低賃金は、過去最高の引き上げ額になりました。

結果として、全国加重平均額は1,000円に到達しています。

過去5年間からの最低賃金の推移は下記の通りです。

コロナ感染拡大により、令和2年度の引き上げ額は直近で最小でした。

しかしながら、5年間でみると100円以上の賃金アップを実現しています。

3.最低賃金の計算方法

最低賃金の計算・比較方法は、給与体系によって異なります。

◎時間給の場合

時間給≧最低賃金額

◎日給の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額

(各都道府県にある業種別の特定最低賃金とも比較してください。)

◎月給の場合

月給÷月平均所定労働時間≧最低賃金額

上記以外の賃金体系(出来高払いなど)の場合も、時間給に換算して確認する必要があります。

令和5年の最低賃金の引き上げによる企業への影響

最低賃金の引き上げは雇用主に様々な影響を与えます。

特に、以下のポイントは重点的に考えるべきです。

●人件費の負担が増加

●扶養内での労働形態の見直し

●求人票の再確認

●残業代・みなし賃金の見直し

以下で詳しく解説します。

1.人件費の負担が増加

時給が約40円も引き上げられるため、給与を最低賃金に近い金額で設定している企業には大きな影響があります。

月に20日出勤し、1日8時間勤務するアルバイトの場合、人件費は月換算で5,000円以上も増加します。

そのため、アルバイトやパートの従業員が多い業種の場合は、勤務時間や業務効率の見直しが必要です。

2.扶養内での労働形態の見直し

パート従業員やアルバイトの方には、扶養の枠を利用して働くケースも多く見られます。

また、アルバイトの掛け持ちをしている可能性も考えられます。

こうした場合、扶養控除を考慮しながら、勤務時間のシフト調整が必要です。

対象となる従業員には早めに確認して、全体に影響が出ないようにしておきましょう。

3.求人票の再確認

ハローワークに掲載する求人票も見直してください。

チェックするべき点は、求人票の時給や基本給などの給与体系です。

また、採用サイトや中途社員のキャリア計画など、数値を修正する箇所は漏らさず対応しましょう。

経営陣の方であれば、この機会に採用・給与体系など、中期計画を確認するのもおすすめです。

4.残業代・みなし賃金の見直し

残業代・みなし賃金も見落とさないように、計算する必要があります。

給与ソフトを活用しつつ、手作業も入れて綿密に進めてください。

社会保険労務士に相談しておくと、より万全の対策になります。

派遣や障害者雇用を優先的に確認すれば、関連する法律への対策としても有効です。

賃金の見直しは、ベースアップや従業員間のバランスなど包括的に進めましょう。

令和5年の最低賃金改正で企業が講じるべき対応策

最低賃金の引き上げにより、企業が講じるべき3つの対応策を解説します。

1.設備投資をして生産性を高める

2.商品・サービスの値上げを考える

3.人員コストの見直し

事業の拡大、経費削減など、舵取りの方向性を検討しましょう。

1.生産性を高めるための設備投資

最低賃金の改正に伴い、人件費の高騰は避けられません。

そのため、事業の生産性を高めて利益を出せる体制を目指す必要があります。

生産性の向上を目指すため、DX化や製造設備への投資を検討してください。

さらに、バックオフィスの効率化を図り、全体の労働時間短縮も図りましょう。

そのためには、ハード面だけでなく、基幹システムの更新など、管理ツールの強化もおすすめです。

2.商品・サービスの値上げ

売上の根幹である商品・サービスの値上げを検討しましょう。

値上げが厳しい場合でも、基本料金や手数料を上げるなど、項目ごとの見直しは必要です。

競合他社の動向をチェックしながら、段階を踏んで準備を進めていくのが成功への近道です。

3.人員コストの見直し

部署ごとに人員数の見直しを検討してください。

ここまでで紹介した対応策を実施すれば、各部署に必要な適正人員も把握できます。

柔軟性のある組織形成が期待できるでしょう。

Q1.研修期間・試用期間中も最低賃金が適用される?

常勤や臨時、パートタイマーなどの雇用形態には関係なく、最低賃金は保障されます。

研修期間・試用期間中であろうと例外ではありません。

一部、試用期間中の者に対する減額特例が定められていますが、事例としては少ないのが実情です。

Q2.最低賃金はどのように決められる?

最低賃金は、厚生労働省の最低賃金審議会で算出しています。

審議会では、1、労働者の生計費、2、賃金、3、通常の事業の賃金支払能力の3点を重点的に考慮しています。

算出した金額をもとに、各都道府県と相談して改正する流れが一般的です。

メタディスクリプション

令和5年度の最低賃金引き上げが発表され、過去最高額の39〜41円の引き上げとなりました。

都道府県ランクの区分や考えるべき影響、対応策についてまとめてみました。

是非参考にしてみてください。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。

コメント